Die Altenpflegeschule in Brandenburg an der Havel bereitet sich auf das neue Pflegeberufegesetz vor. Nicht nur Pflegeschülerinnen und

-schüler müssen sich umstellen, was Lerninhalte und Rahmenbedingungen der Ausbildung betrifft. Auch die Schule selbst hat neue Herausforderungen zu meistern – etwa die, dass es in der Region mehr Bedarf an Pflegekräften gibt, als die Schule derzeit aubilden kann.

Text: Jörg Meyer

Fotos: Jan Brenner

Ein Besuch der Altenpflegeschule in Brandenburg an der Havel

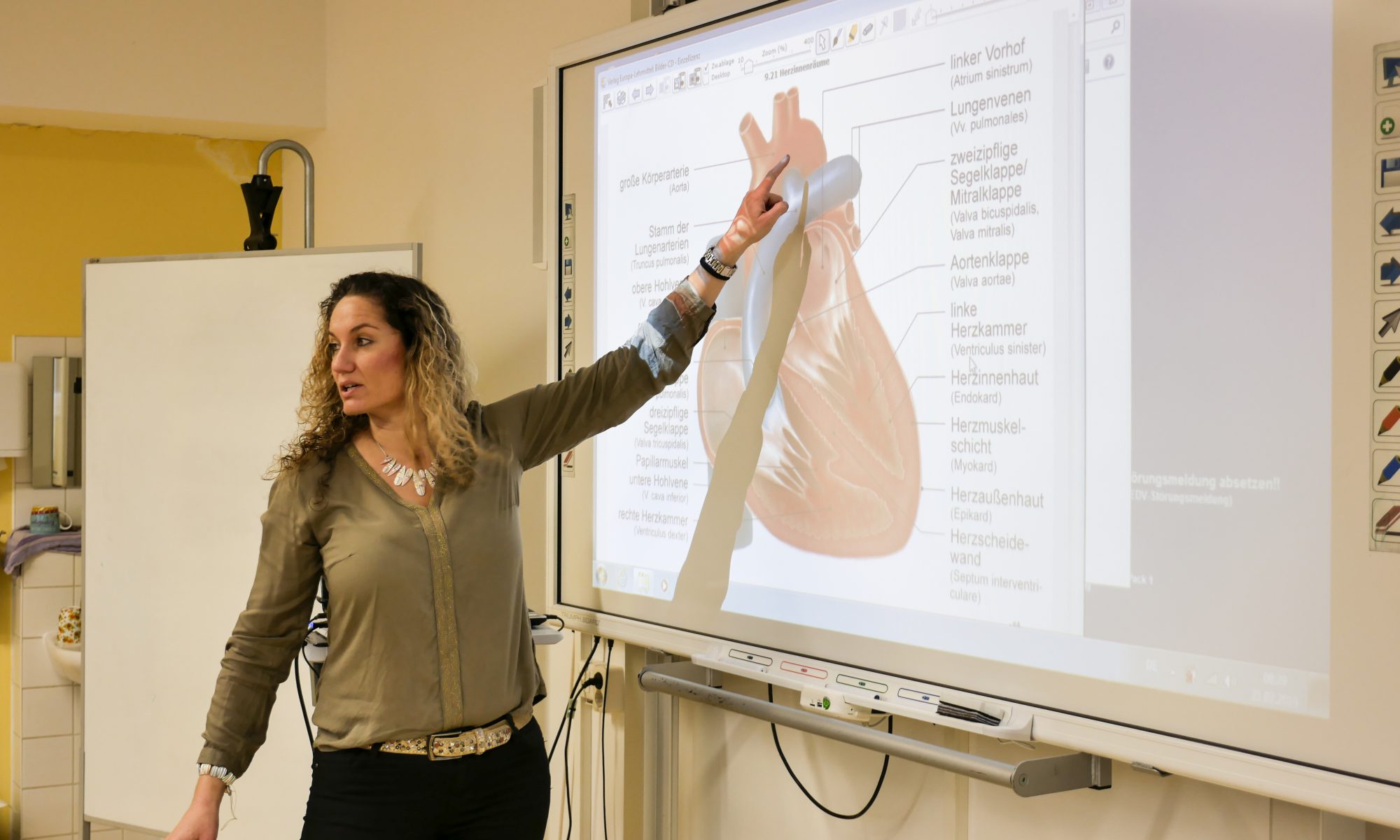

Ist das Herz nun vom Reh oder von Wildschwein? „Definitiv Wildschwein“, sagt ein Schüler, „so dunkel wie das ist.“ „Fragen Sie noch mal den Jäger, wenn Sie ihn sehen“, sagt Sabine Pekrul und zieht sich die Ärmel ein wenig zurück. Die Schülerin nickt, das wolle sie tun. Eine andere reicht Pekrul ein Skalpell und sie macht den ersten Schnitt in das Herz, das sie kurz vor der Stunde aus der Kühlung im Schulkeller geholt hat. „Ah! Jetzt sehen wir auch, hier ist links, das ist die Aorta. Sie leitet das Blut in den großen Blutkreislauf und an die Gefäße und Organe im ganzen Körper weiter.“ Im Klassenraum ist es mucksmäuschenstill. Ein paar Tropfen Blut fallen aus dem frischen, dunkelroten Organ auf den Tisch, an dem Pekrul sitzt.

Um sie herum steht die Klasse mit ihren 27 Schülerinnen und Schülern und verfolgt aufmerksam, wie die Lehrerin das Herz präpariert, die einzelnen Teile erklärt, mit dem Finger zeigt, wo die Gefäße sind. Sie steckt den Finger in die aufgeschnittene rechte Herzkammer, er kommt oben aus dem Truncus pulmonalis wieder heraus, der sauerstoffarmes Blut in die Lunge transportiert. Niemand ekelt sich. Als die Lehrerin sagt: „Ich gebe das auch gleich mal rum“, beginnen die ersten sofort, den Schmuck an Händen und Handgelenken abzustreifen.

Ekel vor ein bisschen Blut wäre für die Berufswahl, die die überwiegend jungen Erwachsenen hier getroffen haben, auch fehl am Platze. Wir befinden uns in der Medizinischen Schule am Klinikum in Brandenburg an der Havel. Es ist die zweite Stunde an einem Donnerstagmorgen im Februar. In der Klasse sind angehende Altenpflegerinnen und -pfleger, die im Oktober 2018 hier ihre dreijährige Ausbildung begonnen haben. Sabine Pekrul ist Leiterin der Altenpflegeschule und stellvertretende Leiterin der Medizinischen Schule, deren Teil die Altenpflegeschule ist.

Nachdem das Herz teilweise zerlegt ist und einige Schülerinnen und Schüler den Verlauf der Gefäße mit ihren Händen und Fingern erkundet haben, stehen erst Händewaschen und dann Blutdruckmessen auf dem Plan. Zu zweit oder zu dritt tun sich die Schülerinnen und Schüler zusammen, legen sich die Manschette um den Oberarm, pumpen, das Stethoskop in den Ohren, mit dem Gummiball Luft hinein und gucken auf die mechanischen Druckmesser. „Ich höre gar nichts“, heißt es an einem Tisch. „Ist das nicht zu doll? Sag Bescheid, wenn’s weh tut!“, an einem anderen. Blutdruck messen ist für die angehenden Pflegekräfte ein Teil des Handwerks, obwohl das in der Regel das medizinische Personal macht. „Wer will mal bei mir messen“, ruft Pekrul in die Klasse. Niemand reagiert. Sie lacht. „Das ist schon in Ordnung, morgen müssen sie zeigen, dass sie es können.“ Dann werden die erlernten Fähigkeiten getestet. Sie setzt sich mit an einen Tisch, lässt sich das Stethoskop geben und setzt es auf, gibt Tipps.

Hohe Nachfrage nach Pflegekräften

„Wir haben 2015 mit der Ausbildung in der Schule begonnen“, erzählt Sabine Pekrul später. Davor gab es keine Altenpflegeausbildung in der Stadt Brandenburg. „Damals war es so, dass wir die Altenpflege in Brandenburg nicht abgedeckt hatten, das Klinikum und die lokalen Pflegeeinrichtungen haben händeringend ausgebildetes Personal gesucht.“ Vielen Beschäftigten, die schon Jahrzehnte in den Einrichtungen gearbeitet haben, waren die Wege nach Berlin, Potsdam oder Beelitz einfach zu weit. Für die Einrichtung der Altenpflegeschule hatten sich neben der damaligen Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann das Landesamt für Soziales und Versorgung, die Arbeitsagentur sowie die neun Senioren- und Pflegeeinrichtungen als Träger beziehungsweise Kooperationspartner starkgemacht. So „konnte nach anderthalb Jahren Antragsverfahren der erste Ausbildungsgang mit elf Auszubildenden und elf Umschülern starten“, heißt es auf der Homepage der Stadt Brandenburg. „Mit der Schule konnten wir so Schüler rekrutieren, die die Ausbildung sonst nicht gemacht hätten“, sagt Pekrul.

Das war auch dringend nötig. Das Problem, das heute Pflegekrise genannt wird, nämlich ein immenser Mangel an Fachkräften, hatte einen Vorlauf über Jahre. In der Stadt Brandenburg besteht eine große Nachfrage an ausgebildeten Alten- und Krankenpflegekräften sowohl vom kommunalen Klinikum, zu dem die Schule gehört, als auch von den privaten Pflegeeinrichtungen.

Die Menschen, die hier die Ausbildung beginnen, kommen entweder direkt aus der Schule oder sie haben schon eine an-dere Ausbildung hinter sich. So auch Andy Haubenreißer. Er ist gelernter Metallbauer, hat in dem Job gearbeitet, später auf dem Bau, nun lernt er Altenpfleger. „Das war schon immer mein Berufsziel“, erzählt er. „Man bekommt von den alten Menschen auch viel zurück.“ Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) hat er in dem Bereich hinter sich, weiß wovon er spricht. Wenn er mit der Ausbildung fertig ist, möchte er beispielsweise in einer Wohngruppe mit alten und dementen Menschen arbeiten.

Franziska Holz hat im Gastgewerbe eine Ausbildung gemacht, dort gearbeitet, später in einem Callcenter, seit 2014 in der Pflege und nun ist sie hier, um den Abschluss als Altenpflegerin zu machen. „Die Ausbildung ist sehr praxisnah“, erzählt sie. „Wir sind schnell in die Klinik auf Station gegangen.“ Nach dem Schulbeginn dauerte der erste Praxisturnus sieben Wochen, von November bis Januar. Dann gehen die Auszubildenden in die Klinik oder in Einrichtungen der privaten Kooperationspartner der Schule und lernen den Beruf von der Pike auf kennen.

Die Ausbildung an der Altenpflegeschule wird derzeit über Bildungsgutscheine gefördert. Zudem können Schülerinnen und Schüler Gelder aus der sogenannten WeGebAU-Förderung der Bundesagentur für Arbeit bekommen. Ausgeschrieben heißt das: „Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“. Die Bundesagentur hat diese Initiative, die sich an Menschen über 45 Jahren in Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten richtet, im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Sie biete „die Möglichkeit, durch Weiterbildung Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitslosigkeit/ Entlassungen zu vermeiden. Das Programm leistet einen Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs und dient damit auch der Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“, heißt es in den Geschäftsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit.

Eine dritte Personengruppe beginnt klassischerweise nach dem Schulabschluss die Ausbildung. „Obwohl es nicht der klassische Berufswunsch eines jungen Menschen ist, in die Altenpflege zu gehen“, sagt Pekrul, mit der wir im Aufenthaltsraum für Lehrkräfte sitzen. Ein langer, schmaler in freundlichem Gelb gestrichener Raum. Eine Tischreihe zieht sich über die ganze Länge, darauf Thermoskannen, Teller mit Teilchen, Kaffeetassen, an beiden Seiten jeweils knapp zehn Stühle. Rechts hinter der Tür ist eine kleine Küchenzeile mit Hängeschränken, Herd und Kühlschrank.

Kein typischer Frauenberuf

Klischeetest: In der Pflege arbeiten meist Frauen mit einer ausgeprägten sozialen Ader. Korrekt? Nein. Sowohl die Altenpflegeklasse von vorhin als auch die medizinische Klasse, die wir gleich besuchen werden, sind sehr gemischt. Bei Erstgenannter zählten wir stur nach Aussehen zehn Männer und 17 Frauen. In der medizinischen Klasse war das ähnlich. Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Sabine Pekrul: „Ja, hat es. Es sind noch immer mehr Frauen, aber Pflege ist für mich überhaupt nicht mehr der typische Frauenberuf. Vor zehn Jahren war das noch anders.

Da hat sich vielleicht mal ein Zivildienstleistender ins Krankenhaus verirrt und gemerkt, dass der Beruf des Krankenpflegers so schlecht nicht ist. Geschlechtlich gemischte Teams sind ohnehin viel besser.“

Und transkulturelle Kompetenz? „Die wird gelehrt, auch der Umgang mit verschiedenen Religionen, das muss auch sein. Wenn jemand im ersten halben Jahr zeigt, dass er oder sie politische Einstellungen hat, die dazu nicht passen, ist das ein Ausschlusskriterium. Das geht gar nicht!“ Aber letztlich ist das hier Brandenburg an der Havel und nicht Hamburg, Stuttgart oder Herne. Der Migrationsanteil in der hiesigen Bevölkerung und in der Schülerschaft hält sich stark in Grenzen.

Die Schulglocke ertönt schrill. Es ist die alte mechanische Variante, kleiner Metallkörper, kleiner Metallhammer, der in hoher Frequenz die Innenseiten des Körpers traktiert. Ein unerbittlicher Ton. Wenn man direkt darunter steht, geht die Hand im Reflex zum der Glocke zugewandten Ohr, um es zu schützen. „Die wird ab Oktober 2019 endgültig abgestellt werden“, sagt Sabine Pekrul und lacht. Das tut sie oft, auch in der Klasse. Die Arbeit macht ihr Spaß, das ist ihr deutlich anzumerken.

Doch genug geplaudert, es hat geklingelt, wir müssen in die Klasse. Wir verlassen den Aufenthaltsraum, biegen nach links in Richtung Treppe ab. Der Flur ist nicht breit, dafür elend lang. Auch hier das freundliche Gelb – wie im gesamten Gebäude –, Bilder von Abschlussklassen in edler Abendgarderobe hängen an den Wänden im ersten Stock. Links und rechts Klassenzimmer und Büros. Wenn man nicht weiß, wo etwas ist, ist es auch nicht schwer, sich in dem Gebäude zu verlaufen. Es ist weder groß noch verwinkelt, es sind die zwei langen, nahezu identisch aussehenden Flure, die dem nicht ortskundigen Besucher ein Gefühl des Verlorenseins geben. Früher war hier das Amt für Schule und Sport und Kultur.

Im unteren Geschoss treffen wir vor Raum 2 Nadine Wegerer. Sie hat die Arme voll mit Unterrichtsmaterial, ein Kugelschreiber rutscht vom Papier und fällt auf den Boden. „Ich habe mit den Schülerinnen und Schülern heute ein Experiment zu Zusammenarbeit im Team und beruflicher Handlungskompetenz vor. Das wird spannend“, sagt sie, und wir gehen hinein.

Die Aufgabe: Am Flipchart hängt eine Zeichnung, im Vordergrund eine kleine Insel, ein kleiner Berg Sand mit zwei Palmen darauf. Im Hintergrund des Bildes geht ein Schiff unter. Vier Personen schwimmen zu der Insel, auf der einige Gegenstände liegen: ein Gürtel, eine Glasflasche mit Korken, ein Geigenkasten mit Geige und ein Geigenbogen. „Sie stranden nackt auf dieser Insel, ha ben nur diese Gegenstände und müssen Ihr überleben organisieren. Wie tun Sie das im Team?“, fragt Wegerer. Ein Schüler platzt heraus: „Ich nehme den Gürtel und erhänge mich an der Palme.“ Etwas zynisch, das Gelächter in der Klasse ist anhaltend. Man merkt, dass die gut eineinhalb Dutzend Schülerinnen und Schüler im dritten gemeinsamen Ausbildungsjahr sind. Sie kennen sich, der Umgang ist vertraut, Arbeitsgruppen tun sich schnell zusammen und beginnen in den vorgegebenen zehn Minuten zu diskutieren.

„Schiffbruch“ mit Pflegepersonal

Als die Zeit abgelaufen ist, gehen die Gruppen nacheinander vor die Klasse, präsentieren ihre Lösungen. „Aus dem Bogen eine Angel bauen und fischen.“ – „Mit dem Gürtel die Palme hochklettern.“ – „Mit Bogen und Reibungswärme ein Feuer machen, dafür nehmen wir das Holz von der Palme. Und dann können wir mit der Holzkohle einen Hilferuf auf Palmblätter schreiben und das als Flaschenpost verschicken.“ Das sind nur einige der Ergebnisse. Gefragt, was denn nun die „richtige“ Lösung sei, sagt Lehrerin Wegerer: „Die gibt es nicht.“ In zwei, drei Gesichtern steht Enttäuschung, doch schnell sehen die Lernenden:

Es geht hier nicht um einen richtigen Weg zu einem Ziel, nicht um die eine richtige Lösung. Es geht darum, dass sie im Team mit ihren unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten kollektiv eine Strategie erarbeiten, um ein Problem anzugehen – wie im Berufsleben auf Station oder in der Pflegeeinrichtung.

„Und was bedeutet das für die Pflege?“, fragt Wegerer. „Arbeitsteiliges Arbeiten ist wichtig“, sagt eine. „Wir müssen interdisziplinär arbeiten und uns austauschen“, sagt ein anderer. „Sozialkompetenz ist wichtig“, ein Dritter. „Alles richtig“, sagt Wegerer, „wir haben einen Haufen Experten auf Station.“ Im derart teamorientierten Arbeiten erneuert und aktualisiert sich das kollektive Wissen beständig. Die frisch Ausgebildeten kommen mit dem neuesten wissenschaftlichen Stand in die Arbeit, treffen dort auf die berufserfahrenen, älteren Kolleginnen und Kollegen.

Es ist eine medizinische Klasse, in der wir jetzt sind. Die Perspektiven sind etwas andere als in der Altenpflegeklasse. „Ich habe ein FSJ in der ambulanten Pflege gemacht und gemerkt, dass das etwas für mich ist“, sagt der 23-jährige Martin Glatzer. Zudem sei die Schule eine gute Grundlage für die weitere Ausbildung.

Daniela Schneidereit ist 22 Jahre alt. Sie hat die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen, um die Wartezeit bis zur Zulassung zum Medizinstudium zu überbrücken. „Ich will nicht für immer in der Pflege arbeiten“, sagt sie, aber die Ausbildung mache ihr großen Spaß und sie lerne viel, „besonders zur Teamarbeit. Die ist in Pflegeeinrichtungen, Altenheimen ganz wichtig.“

Die dritte Stunde ist vorbei. Wieder ertönt die schrille Klingel, wir verabschieden uns von Nadine Wegerer und gehen mit einigen Schülerinnen und Schülern aus der Klasse zu einer Demonstration in den Praxisraum im Keller. Auf dem Weg treffen wir Steve Moderhak, der hier Lehrer ist. „Alles, was man dem Patienten antut, sollte man auch am eigenen Leib erfahren haben“, sagt er. Konkret heißt das: Einer der angehenden Pfleger ist Patient oder Patientin. An ihm oder ihr üben die anderen Handgriffe, die sie in ihrem künftigen Job alltäglich ausführen werden.

Am Wichtigsten: Körperpflege und Mobilisation, also der Transport von einem Ort zum anderen. Ein Arbeitsgerät dafür ist der Patientenlifter mit elektrischem Antrieb. Diese Mobilitätshilfe besteht aus einem Gurt mit mehreren Schlaufen und einem Gestell auf Rollen. Der „Patient“ liegt im Bett, setzt sich mit der Unterstützung der angehenden Pflegerinnen und Pfleger auf, sie legen den Rückenteil des Tragegurts um ihn, dann werden die Beinschlaufen angelegt. Am Ende wird der gesamte Gurt in den Bügel des Lifters eingehängt und der Patient per Knopfdruck vorsichtig angehoben. Das Gerät ist für alle Beteiligten eine Erleichterung: An den Patienten wird weniger herumgezerrt, das Pflegepersonal schont seine Bandscheiben.

Neues Gesetz, neue Ausbildung

Was derzeit noch in getrennten Klassen stattfindet – Altenpfleger hier, Gesundheits- und Krankenpflege da – wird ab dem 1. Januar 2020 mehr zusammengehen. Denn dann löst das neue Pflegeberufegesetz, das die Ausbildung regelt, das bisher geltende Altenpflegegesetz und das Krankenpflegegesetz ab. Auf der Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend heißt es in einer Überschrift: „Generalistische Pflegeausbildung – modern und durchlässig“.

Das Ziel der Gesetzesreform ist es, vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs den Pflegeberuf attraktiver zu machen und den Wechsel von einem Berufszweig in den anderen zu erleichtern. Die Berufsbezeichnung wird dann „Pflegefachfrau und Pflegefachmann“ lauten. Es soll die Möglichkeit geben, sich durch eine Spezialisierung im dritten Lehrjahr entweder der Altenpflege beziehungsweise der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zuzuwenden.

Steve Moderhak ist Gesundheitspädagoge. Seine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger hat er an der Schule in Brandenburg absolviert und später das Studium angehängt. „Sie haben mich dann gefragt, ob ich Lust habe, an die Schule zurückzukommen und zu unterrichten.“ Hatte er.

Während die Schülerinnen und Schüler die praktischen Handgriffe vorführen, ihren Mitschüler hin- und herbewegen, waschen, rasieren, erzählt der 33-Jährige, wie sich die Schule auf das neue Gesetz einstellen wird. „Ab 2020 sind bei uns alle drei Ausbildungen vereint. Wir erarbeiten gerade mit den Kolleginnen und Kollegen das neue Curriculum“, sagt Moderhak. Derzeit sei es noch eher selten, dass die Gesundheits- und Krankenpflege und die Altenpflege miteinander in Kontakt kommen, aber das werde sich dann ändern.

Das Kollegium in Brandenburg an der Havel setzt auf die Generalistenausbildung und auf die Vermittlung von praxisrelevanten Inhalten. Beispielsweise die derzeit im Plan gelehrten 100 Stunden Anatomie werden in der Form nicht mehr unterrichtet. Stattdessen wird je nach Fach und Inhalt geschaut, was die Schülerinnen und Schüler konkret in einer Situation brauchen. Kritiker befürchten die Verflachung der Ausbildung, es wird alles ein bisschen unterrichtet, aber nichts richtig. „Lehrinhalte gehen nicht verloren“, widerspricht Steve Moderhak. „Die Ausbildung wird nicht schlechter, sondern eher besser.“ Vielleicht gehe man im Fach Anatomie nicht mehr ganz so in die Tiefe, lernt aber dafür Dinge, die für den Beruf wichtiger sind als theoretisches Wissen. Moderhak kritisiert, dass das Gesetz nicht weit genug geht. „Da hätten sie mutiger sein können.“ Denn: Es werden fünf verschiedene Abschlüsse möglich sein. „Deutlich zu viel“, findet der Gesundheitspädagoge. Nach fünf Jahren soll die neue Ausbildung erstmals evaluiert werden.

Derzeit lernen an der Medizinischen Schule in Brandenburg an der Havel 260 Schülerinnen und Schüler. Jeweils im Oktober beginnen eine neue Altenpflegeklasse mit maximal 28 Personen, zwei Gesundheits- und Krankenpflegeklassen und eine Gesundheits-und Kinderkrankenpflegeklasse mit jeweils 25 Plätzen. „Wir platzen aus allen Nähten“, erzählt Sabine Pekrul. Ein Schulneubau ist geplant, die Fördergelder dafür sind beantragt. Bis das neue Gebäude fertig ist, wird es aber noch dauern. „Die Einrichtungen schreien nach Pflegekräften, aber wir können das aus Platzgründen definitiv nicht leisten“, sagt die Schulleiterin.

Doch bei allem Stress sei es eine sehr schöne Arbeit. „Die Fluktuation im Kollegium ist sehr niedrig, das sagt ja auch etwas über die Qualität der Arbeit aus.“ Sabine Pekrul leitet die Altenpflegeschule seit 2015, an der Schule ist sie aber schon seit 2004. Zunächst hat sie am Klinikum als Krankenschwester gearbeitet, später ist sie als Lehrkraft zurückgegangen und hat parallel an der Berliner Humboldt-Universität Medizinpädagogik studiert.

Doch die Arbeitsbedingungen an der Schule sind gut, erzählen diejenigen, die wir danach fragen. Für die Beschäftigten der Klinik gilt ein Haustarifvertrag, der an den TVöD für die Pflege angelehnt ist. Die Mehrheitsgewerkschaft im Haus ist ver.di. Doch neues Personal ist eben schwer zu finden. „Unsere Auszubildenden erzählen manchmal aus der Klinik, dass sie sehen, wie eine Person eine ganze Station im Nachtdienst hat“, erzählt Pekrul. Und wenn mal jemand krank wird, „ist bei der Personalknappheit schnell eine halbe Station lahmgelegt“. Um dem beizukommen, fährt die Schule derzeit eine „großangelegte Werbekampagne“, wie Pekrul sagt. „Wir werben um jeden Schulabsolventen.“

Zuerst erschienen im „dbb magazin“ im April 2019